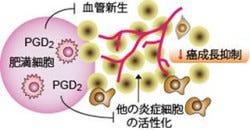

東京大学は11月22日、免疫細胞の1種である「肥満細胞」が大量に産出する物質「プロスタグランジンD2」(PGD2)が、がんを取り巻く免疫環境を整えてその成長を強く抑えることを発見したと発表した(画像1)。研究は東京大学大学院農学生命科学研究科の村田幸久助教らによるもので、「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」(オンライン版11月21日号)に掲載された。

がんは生体の免疫機構からの攻撃を回避するだけでなく、免疫反応の質を変化させて刺激し、これを利用することで成長を加速させるという特徴を持つ。このため、がんにおける免疫反応の正常化と沈静化が、がんの成長を止めるためには必要とされている。

今回の肥満細胞は、炎症や免疫機構など生体防御機構の一端を担う免疫細胞の1つだが、組織で観察される数が非常に少ないため、免疫制御機構については不明な点が多かった。そして、肥満細胞が産出するPGD2は細胞膜脂質から産生される生理活性物質で、炎症反応の主体をなしている。

前述したようにPGD2は炎症反応の主体をなすわけだが、その炎症反応とは感染・傷害から生体を守り、その治癒を担う生体反応だ。その一方で、急速に成長する固形腫瘍(がん)においては、異常(過度)な炎症反応が観察され、この反応が逆にがんの成長を助長する因子として働くことも判明している。そのため、がんにおいては異常な炎症反応をどのように制御するかが、がん克服のポイントの1つとして重要視されているというわけだ。

PGD2を含むプロスタグランジン(PG)は細胞膜リン脂質から産出される情報伝達物質の1種であり、炎症反応はこれらによって引き起こされる。PGの中で最も有名なPGE2は、がん内の炎症を刺激してがんの悪性度を高めることも確認済みだ。

これまでの研究で、PGD2は人体の部位としては脳で産生され、睡眠を誘発することがわかっていたが、がんの成長にどのような影響を与えるかは不明だった。そうした背景を踏まえて、PGD2ががん内の炎症反応とその成長にどのような影響を及ぼすのか、そしてどのような機構を介しているのかの研究が行われたのである。

実験では、PGD2を合成する酵素「H-PGDS」を欠損させて、PGD2を産生することができないマウスにがんを移植。すると、正常なマウスへ移植したがと比較して、非常に早く成長するのが確認された。

H-PGDS欠損マウスで成長したがんを観察したところ、極度の炎症反応の増強が判明。その炎症反応は、炎症を刺激する生理活性物質の1つで、がんの悪化を引き起こす因子として働く「TNF-α」を中心とするサイトカイン産生量、ほかの免疫細胞の浸潤数、血管新生といったものである。

さらに、がん組織において免疫細胞の1種である肥満細胞が点在していたことも確認された。この肥満細胞が強くH-PGDSを発現しており、がんにおけるPGD2の産生元であることが判明したのである(画像2)。

|

| 画像2。がん細胞において、赤で標識された肥満細胞がH-PGDS(緑)を発現している |

最後に、H-PGDSを欠損した肥満細胞の性状を調査。TNF-αを始めとするサイトカインの産生量が異常に上昇していることがわかった。そして、この細胞にPGD2を添加したところ、その異常産生が抑えられたのである。

この結果から、がんに極めてわずかな数だけが浸潤している肥満細胞がPGD2を産生し、がんにおける強力な炎症抑制作用と増殖抑制作用を持つことが判明したというわけだ。研究グループでは、PGD2シグナルの増強は、新たながん治療のターゲットとなる可能性があるとしている。